Étudier l’influence du retrait des glaciers du Yukon sur les ressources en eau

Pour la troisième année consécutive, l’équipe du professeur Baraër s’est rendue dans les hautes vallées yukonaises afin d’y étudier l’hydrologie proglaciaire. Ces vallées, dont l’hydrologie est très complexe, jouent un rôle très important dans la régulation des ressources en eau, la production hydroélectrique ainsi que dans le maintien des écosystèmes de la région subarctique en Amérique du Nord.

Les glaciers : premières victimes des changements climatiques

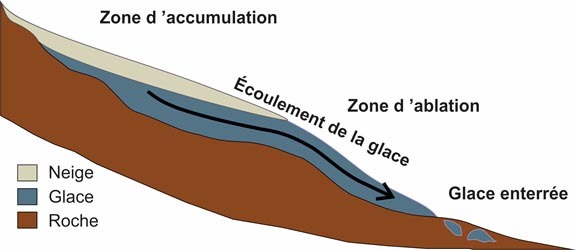

Les glaciers peuvent être vus comme des machines à glace naturelles dont la taille est liée à l’équilibre qui existe entre les précipitations neigeuses et les températures de l’air, principalement. La neige qui tombe sur la partie supérieure des glaciers (zone d’accumulation) en hivers ne fond pas entièrement durant l’été, car les températures de l’air y sont froides. Elle se transforme lentement en glace au fur et à mesure qu’elle se trouve ensevelie par de la neige plus récente. La gravité permet à cette glace de s’écouler telle une véritable rivière solide. Lorsque celle-ci atteint des altitudes moins élevées (zone d’ablation), la température d’air plus élevée qu’il y règne ne permet plus au manteau neigeux hivernal de survivre à l’été et la glace, ainsi mise à nu, fond.

Illustration des zones d’accumulation et d’ablation d’un glacier

Toute évolution de la température de l’air et/ou du type de précipitation conduit à un gain ou à une perte de masse des glaciers, ce qui en fait des indicateurs très sensibles de changements climatiques.

Cet été, les glaciers des sites d’étude étaient tous dans des états de fonte généralisée, montrant de la glace nue dans les zones d’accumulation. En d’autres mots, la « machine à glace » était arrêtée, ce qui signifie que leur recul va plus que probablement se poursuivre dans les prochaines années.

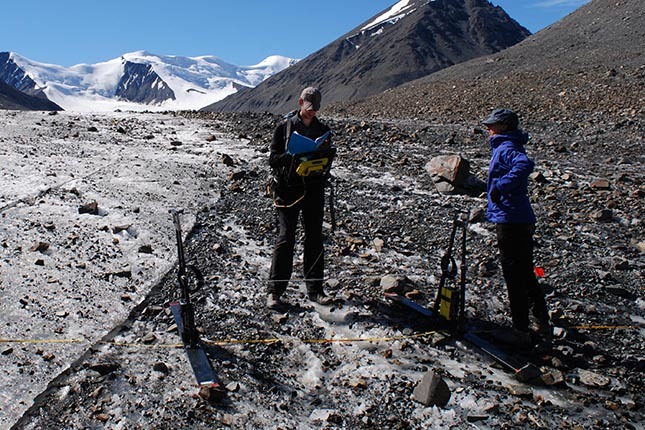

En reculant, les glaciers de cette région laissent dans les zones libérées des blocs de glace enfouis sous des débris. Cette glace, isolée des radiations du Soleil, va fondre doucement et contribuer aux ressources hydriques. À ce jour, on ne connaît que très mal l’étendue de ces masses de glaces enterrées de même que l’influence qu’elles auront sur les rivières environnantes. Y a-t-il suffisamment de glace enterrée pour atténuer l’effet de la disparation des glaciers pendant un temps? Quelle est leur influence sur les débits des rivières? C’est sur ces questions que portait la majorité des activités scientifiques de la dernière expédition de l’équipe du professeur Baraër au Yuko.

Le camp « Upper-Duke »

Un environnement isolé et ardu

Cette année deux vallées étaient au programme de l’expédition : « Upper-Duke » et « Grizzly Creek ». Les activités de recherche comprenaient donc l’étude multitechnique des glaces enterrées (géophysique, imagerie infrarouge, analyses isotopiques), l’installation de nouvelles stations météo et hydrométriques, la maintenance des instruments de mesure déjà en place et l’analyse hydrochimique et isotopique des constituants des eaux de surface.

Départ du camp « Grizzly Creek »

Anna Chesnokova, candidate au doctorat à l’ÉTS et responsable du programme scientifique de l’expédition, et Pierrick Lamontagne-Hallée, étudiant au doctorat à l’université McGill et spécialiste en géophysique, constituaient, avec le professeur Baraër, l’équipe de recherche cette année. La grande majorité des activités de recherche prévues au programme ont été accomplies avec succès. Cette réussite est à souligner, car les conditions opératoires ardues et l’isolement de l’équipe de recherche durant les 16 jours de l’expédition ont rendu les activités scientifiques bien plus difficiles à réaliser que dans un environnement plus standard.

Pierrick Lamontagne-Hallée (gauche) et Anna Chesnokova (droite) effectuant une prise de mesures d’épaisseur de glace à l’aide d’un géoradar

Cela prendra presque six mois à l’équipe à analyser, à interpréter et à publier l’ensemble des données collectées sur le terrain, mais l’on peut déjà qualifier ces éléments de très prometteurs. Ceux-ci permettront possiblement de mieux comprendre l’hydrologie de ces hautes vallées yukonaises et de mieux anticiper les changements importants qui vont affecter les ressources en eau du territoire dans les décennies à venir.