Les sols et les remblais jouent un rôle discret mais vital : par exemple, ils canalisent l’eau, soutiennent nos routes et retiennent l’eau derrière nos barrages. Pourtant, leurs comportements restent souvent imprévisibles. À l’École de technologie supérieure (ÉTS), le professeur François Duhaime scrute ces matériaux de près, cherchant à comprendre leurs secrets pour mieux protéger nos infrastructures. Ses travaux touchent trois domaines clés : l’eau souterraine en milieu urbain, la sécurité des barrages et l’analyse automatisée des sols.

L’eau souterraine sous la ville

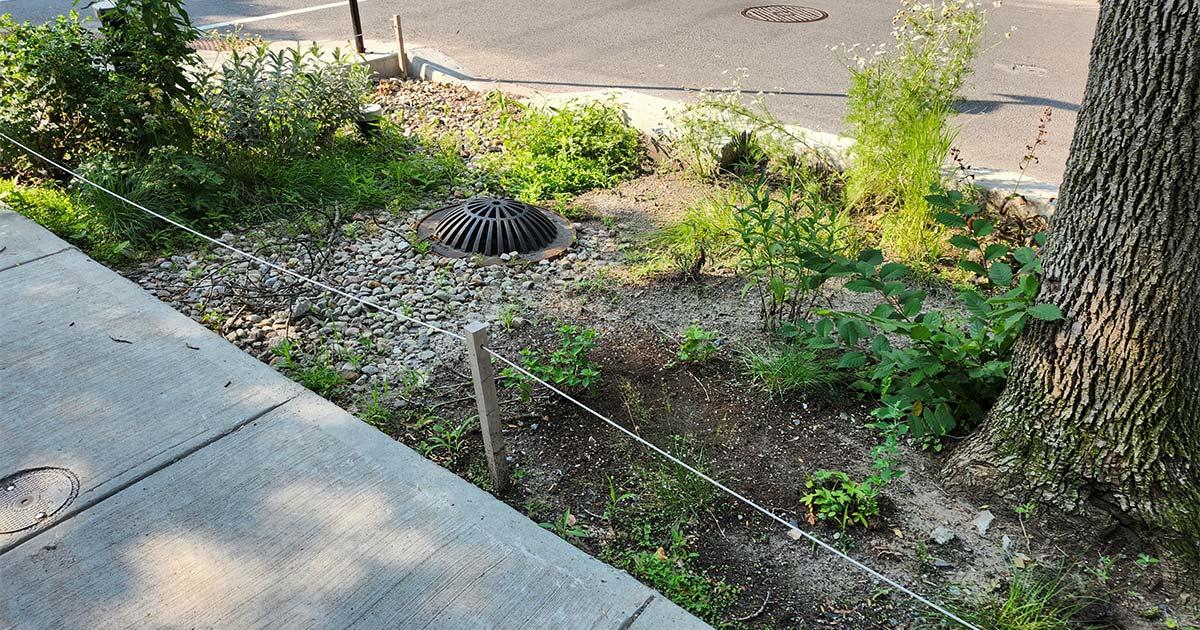

Avec les villes de Montréal et de Laval, François Duhaime étudie comment les infrastructures vertes — comme les parcs éponges ou les saillies drainantes— influencent les nappes phréatiques. Ces aménagements visent à favoriser l’infiltration de l’eau de pluie, mais leurs effets réels sur le niveau et la salinité de l’eau souterraine restent à clarifier.

Après plus d’un an de mesures sur trois sites instrumentés, les résultats sont surprenants : les nappes peu profondes à Montréal demeurent fortement salées toute l’année, indépendamment de la présence ou non d’infrastructures vertes. Or, cette eau salée peut corroder les armatures des conduites en béton, un enjeu majeur pour les municipalités.

Les villes présentent aussi un défi particulier : leur sous-sol est un patchwork de remblais, tranchées et conduites, créant des écoulements complexes. L’équipe cherche donc à mieux comprendre ces dynamiques, tout en explorant des solutions pour éviter que l’eau n’endommage les fondations des chaussées. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du nouvel institut AdapT, qui s’intéresse à la résilience des infrastructures face aux changements climatiques.

Prévenir l’érosion interne des barrages

Autre grand axe : la géotechnique des barrages. L’érosion interne, causée par l’eau qui s’infiltre et entraîne des particules à l’intérieur de la structure, est responsable d’environ la moitié des ruptures de barrages dans le monde.

Pour y remédier, le professeur Duhaime et son équipe étudient les mécanismes à l’œuvre et cherchent à établir des critères de conception plus sûrs. Ils explorent aussi de nouveaux matériaux : au Québec, les noyaux imperméables des barrages sont souvent construits en moraine, un sol dense et résistant, mais dont la perméabilité varie avec la taille des particules. Les gisements locaux étant parfois trop perméables, des mélanges avec d’autres matériaux, comme le bitume, sont testés pour améliorer leur performance.

L’un des défis majeurs est que l’érosion interne se produit à l’intérieur des barrages et qu’elle ne peut être observée directement sur le terrain. Il faut donc extrapoler les données de laboratoire pour modéliser le comportement des structures, une tâche complexe mais cruciale.

Photographier les sols pour mieux les connaître

Troisième volet : l’automatisation de la caractérisation des sols grâce à l’analyse d’images. Aujourd’hui, déterminer la distribution granulométrique d’un sol implique un tamisage coûteux et répétitif. François Duhaime et son équipe mise sur l’intelligence artificielle pour remplacer cette étape par… une simple photo.

En utilisant des réseaux de neurones convolutifs, ils entraînent leurs modèles à partir de la plus grande base de données d’images de sols jamais constituée : plus de 10 000 clichés assortis de leurs courbes granulométriques. L’objectif : obtenir rapidement des données fiables, à moindre coût, tout en s’inspirant du savoir-faire des techniciens chevronnés capables d’estimer les propriétés d’un sol d’un simple coup d’œil.

Un sol commun : comprendre pour mieux bâtir

Qu’il s’agisse de protéger les barrages, de gérer l’eau en ville ou de simplifier l’analyse des sols, les travaux de François Duhaime ont un point commun : mieux comprendre les matériaux qui se trouvent sous nos pieds pour concevoir des infrastructures plus durables et résilientes.