Sommaire

Les traînées de condensation (contrails) sont des nuages de glace formés à partir de la vapeur d’eau et des particules émises par les turboréacteurs, contribuant au forçage radiatif positif et donc au réchauffement climatique. Cette étude examine l’influence du taux de dilution des turboréacteurs sur la formation de ces traînées. À l’aide d’un modèle numérique de dynamique des fluides (CFD) à haute résolution, nous avons d’abord comparé un turbopropulseur à double jet (turbofan) à un turboréacteur simple jet (turbojet) équivalent afin d’isoler le rôle du jet secondaire. Nous avons ensuite évalué trois architectures de moteur représentatives, le CFM56-5B3/3, le LEAP-1A/33 et un modèle conceptuel à taux de dilution ultra-élevé (ultra-high bypass ratio, UHBR) pour trois températures ambiantes caractéristiques de la haute-troposphère : 215, 220 et 225 K. Des taux de dilution plus élevés entraînent un mélange turbulent plus intense dans le jet propulsif et un refroidissement plus rapide du panache. Ce processus augmente la saturation en vapeur d’eau, conduisant à une activation plus importante des particules de suie en cristaux de glace.

Mots clés : traînée de condensation (contrail), moteurs d’avion, champ proche du moteur, CFD, microphysique, taux de dilution, simulation des grandes turbulences.

Impacts climatiques et défis liés aux traînées de condensation

Les traînées de condensation (contrails) sont des nuages de glace qui se forment dans le sillage des avions lorsqu’il fait très froid; l’air humide se mélange alors au panache. De minuscules gouttelettes se forment d’abord à partir des produits d’émission, puis gèlent pour former des cristaux de glace. Si l’air ambiant reste sursaturé en glace, les traînées de condensation peuvent persister et se propager, formant des nappes nuageuses plus étendues (de type cirrus) qui durent plusieurs heures et couvrent de vastes zones. Ces nuages réfléchissent et piègent le rayonnement du Soleil, ajoutant un effet de réchauffement climatique à l’empreinte environnementale de l’aviation. Parmi les effets climatiques de l’aviation, la partie non liée au CO₂ est importante. Des évaluations récentes estiment que les émissions autres que le CO₂ représentent environ les deux tiers de l’impact net de l’aviation sur le réchauffement. De plus, les nuages produits par les avions, les traînées persistantes et les cirrus induits représentent environ 90 % de cette part non liée au CO₂. La quantification des termes autres que le CO₂ constituent également la principale source d’incertitude dans l’évaluation de l’impact de l’aviation sur le réchauffement climatique.

La formation et la persistance des traînées de condensation dépendent à la fois des conditions atmosphériques et des caractéristiques du moteur. Des températures très basses et une humidité élevée constituent des conditions préalables essentielles à la formation de glace, mais les paramètres de la propulsion jouent également un rôle déterminant. Les moteurs à haut taux de dilution modifient le seuil de formation des traînées : celles-ci peuvent apparaître à des altitudes plus basses, où l’air est relativement plus chaud, en raison du mélange plus important entre l’air du jet secondaire et le jet primaire chaud.

Les premières secondes suivant la sortie des gaz de la tuyère sont toutefois cruciales. La quantité et la taille initiales des cristaux de glace qui se forment dans le champ proche dépendent directement des conditions à la sortie du moteur et tendent à rester représentatives de la structure microphysique de la traînée au cours de son évolution.

Étudier ce phénomène à l’aide d’expériences de vol à haute altitude est difficile et coûteux. C’est pourquoi on utilise surtout des simulations numériques pour étudier la dynamique et la microphysique qui régissent la formation des traînées de condensation.

Simulation à grande échelle de la formation des traînées de condensation

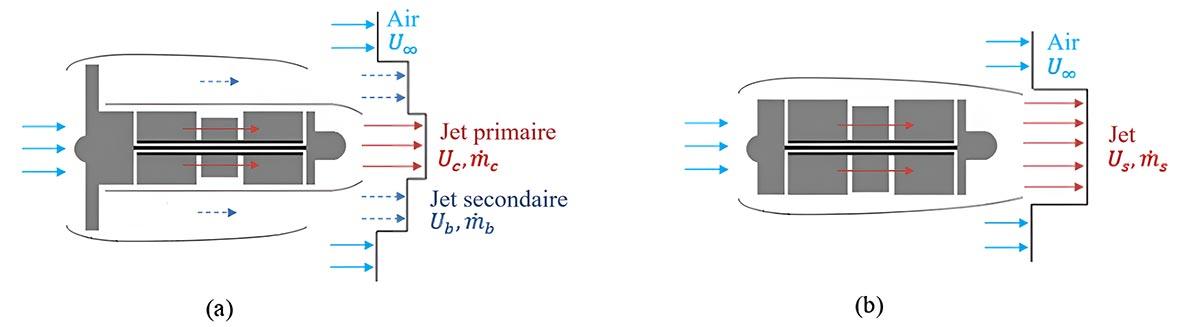

Le jet propulsif est représenté comme un jet double, soit le jet primaire plus chaud et un jet secondaire plus froid. Nous avons résolu la phase gazeuse (air et vapeur d’eau) à l’aide d’une simulation à grande échelle (Large-Eddy simulation, LES) avec le code haute-fidélité FludiLES. Quant aux émissions de suie générées par la combustion, elles ont été suivies sous forme de particules lagrangiennes discrètes. Un schéma microphysique avancé décrit l’évolution de la suie, depuis son activation jusqu’à la formation de gouttelettes sur la particule, puis à sa congélation. Le solveur de l’écoulement et le module de microphysique ont été couplés de façon à ce que la réduction de la teneur en vapeur d’eau et la libération de chaleur latente liées à la condensation exercent un effet rétroactif sur le comportement du panache, renforçant ainsi la fidélité du modèle. La figure 1(a) illustre la configuration d’un turboréacteur à double jet avec un jet secondaire entourant le jet primaire, et la figure 1(b) représente un turboréacteur à jet unique.

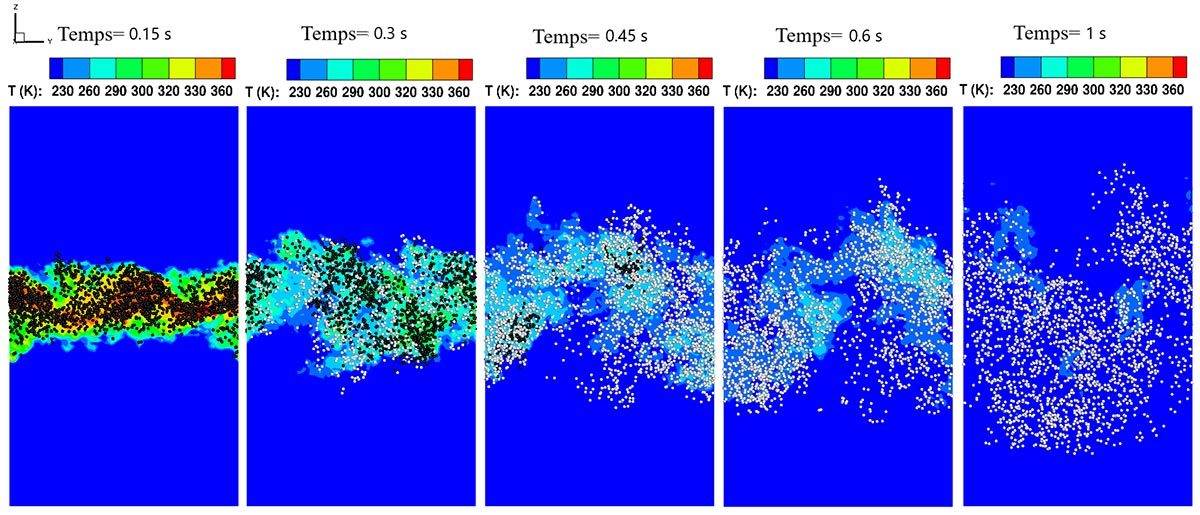

Trois moteurs à double jet typiques ont été caractérisés par des taux de dilution de 5,4 (CFM56-5B3/3), 10,5 (LEAP-1A/33) et 15 (UHBR). Des simulations ont été réalisées en vol de croisière pour des températures ambiantes de 215, 220 et 225 K, avec une sursaturation en glace comprise environ entre 100 et 140 %. Afin d’isoler les effets du jet secondaire, nous avons utilisé un indice d’émission de suie de 4 × 10¹³ #/kg-carburant et un rayon initial de suie de 20 nm pour tous les moteurs. Un test de sensibilité a également permis d’examiner les valeurs d’indice d’émissions de suie compris entre 10¹³ et 10¹⁴ #/kg-carburant, constituant les valeurs typiques rencontrées dans les chambres de combustion des moteurs aéronautiques. Nous avons réalisé des simulations à grande échelle pour une durée de panache de 2 s, à l’aide d’un maillage d’environ de 2 millions de cellules.

Effet du taux de dilution et des conditions ambiantes sur les caractéristiques des traînées

Dans la première comparaison, l’ajout d’un jet secondaire dans un turboréacteur à double jet a permis un mélange et un refroidissement plus rapides des gaz chauds issus de la chambre de combustion que dans un turboréacteur simple équivalent dépourvu de jet secondaire. Ce mélange plus efficace a conduit à la formation initiale de particules de glace en moyenne jusqu’à 30 % plus grandes.

Dans la seconde comparaison, trois turboréacteurs réels présentant des taux de dilution compris entre 5 et 15 ont été étudiés. Le moteur à haut taux de dilution a favorisé une activation et une congélation des particules plus rapides et plus complètes, tandis que le moteur à faible taux de dilution a présenté un processus plus lent et moins abouti. L’air du jet secondaire plus froid a contribué à augmenter la taille des particules pour l’ensemble des moteurs, mais le modèle à haut taux de dilution s’est montré le moins sensible aux variations de température ambiante.

Sur le plan quantitatif, 0,3 seconde après la sortie des gaz de la tuyère, le moteur à haut taux de dilution avait activé ou gelé la quasi-totalité des particules (près de 100 %), contre environ 75 % et 40 % pour les moteurs à taux de dilution moyen et faible, respectivement. Ces écarts ne concernent que la phase initiale du jet propulsif, après environ 0,6 seconde, les différences entre moteurs deviennent négligeables.

Ce modèle constitue la base de simulations avancées du jet propulsif qui intègreraient à terme, à la fois l’interaction avec le tourbillon de sillage ainsi que la microphysique des aérosols. Ces simulations offriraient alors une représentation complète des processus de formation et d’évolution des traînées de condensation.

Conclusion

Des taux de dilution plus élevés dans les turboréacteurs à double jet intensifient le mélange et le refroidissement dans le champ proche du sillage, favorisant une activation anticipée et plus complète des particules de suie et la formation de cristaux de glace initiaux de plus grande taille. Par conséquent, la sensibilité de la formation des traînées de condensation à la température ambiante s’en trouve atténuée. Ces différences induites par les caractéristiques du moteur demeurent toutefois essentiellement confinées à la phase initiale du jet propulsif.

Informations supplémentaires

Pour plus d’informations sur cette recherche, veuillez consulter l’article suivant :