Optimiser les serres pour augmenter l’autonomie alimentaire du Québec

Achetée sur Istockphoto.com. Droits d’auteur.

En novembre 2020, le gouvernement annonçait son intention d’augmenter l’autonomie alimentaire du Québec en doublant le volume des aliments produits en serre d’ici cinq ans. À l’heure actuelle, notre province produit environ la moitié de ce qu’elle mange. L’objectif est de faire passer cette proportion de 51 à 56 %.

Pour aider les entreprises admissibles à étendre leur période de production, Québec a alloué 91 millions au budget en plus d’accorder un tarif préférentiel hydroélectrique de 5,59 cents le kilowattheure.

Des solutions d’efficacité énergétiques nombreuses mais qui ne s’équivalent pas

Les serres les plus communes sont en polycarbonate ou en polyéthylène double parois. Elles ne sont que peu ou pas chauffées et des ouvrants en assurent la ventilation. Leur période de production s’étale de quatre à six mois, selon le cas. Plusieurs actions peuvent étendre la période de production, notamment :

- La conception de meilleures serres, par exemple, l’isolation du mur nord et l’intégration de dispositifs de stockage thermique;

- Le chauffage des serres;

- L’intégration de certaines technologies dont l’éclairage.

Il n’y a pas de solution unique. Pour chaque cas, une analyse multicritère doit être effectuée afin de produire le maximum de plantes tout en dépensant le moins d’argent possible. Il faut aussi tenir compte des gaz à effet de serre générés en portant une attention particulière à l’efficacité énergétique, entre autres.

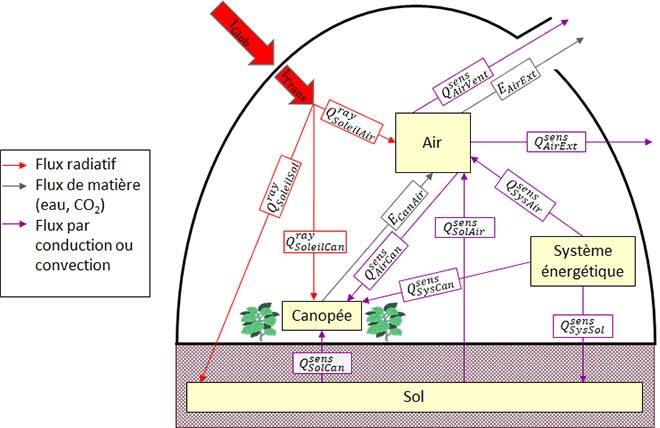

La modélisation numérique des serres

Pour déterminer l’influence de chacune des options envisagées afin d’augmenter la production, des bilans d’énergie et de matière devront être effectués, en tenant compte des flux échangés entre les différents éléments à l’intérieur de la serre (air, plantes, sol, système de chauffage…) ainsi que de leurs interactions avec l’extérieur (Soleil, chaleur et air sortants). Des équations souvent assez complexes sont utilisées pour simuler la contribution de chaque type de flux.

Ce n’est qu’en résolvant l’ensemble de ces équations et pour chaque pas de temps que l’on peut déterminer les retombées d’une intervention sur la production, les coûts et l’environnement et ainsi prendre les décisions les plus judicieuses.

Exemples d’applications concrètes

Voici deux exemples de projets réalisés par les chercheurs et chercheuses du Laboratoire en thermique et science du bâtiment (LTSB).

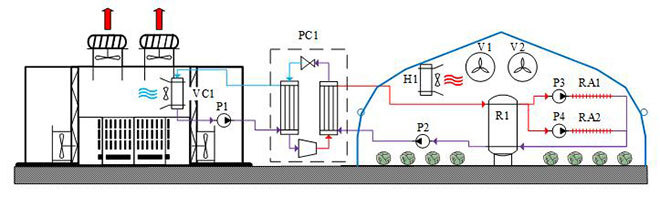

Chauffage d’une serre avec la chaleur fatale d’un centre de données

Les centres de données se doivent de dissiper de grandes quantités de chaleur au moyen de systèmes de refroidissement dédiés. Nous avons analysé la possibilité de récupérer cette énergie (chaleur fatale) pour chauffer une serre dans la région de Baie-Comeau, au Québec.

En comparaison à une serre chauffée par aérotherme au propane, la serre proposée consommerait 66 % moins d’énergie, ce qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 91 %.

Serriculture en milieu nordique : un système de stockage couplé à l’énergie solaire

Les chercheurs du LTSB travaillent actuellement à modéliser une serre à Kuujjuaq, dans le Nunavik. Cette serre possède un système de stockage thermique conçu par cette équipe et qui arrive à bien réguler la température. Cependant, afin d’allonger la saison de cultures, elle explore la possibilité d’ajouter un système solaire thermique. Ces modélisations pourront vérifier la rentabilité de cette option avant d’engager les coûts importants d’une telle installation.

Conclusion

Pour augmenter la productivité de ses serres, l’opérateur ne peut se contenter d’interventions à l’aveuglette. Afin de l’aider, les chercheurs du LTSB proposent des modèles numériques de plus en plus précis et polyvalents afin d’évaluer la pertinence de différentes options technologiques. Les résultats de ces simulations orientent les producteurs vers les interventions les plus appropriées à leur serre. L’objectif final est, bien sûr, de rendre la production plus efficace, mais aussi, à plus grande échelle, d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec.