Mieux projeter l’évolution du débit de nos rivières

Achetée sur Istockphoto.com

Les événements hydrologiques extrêmes, comme les grandes crues ou les inondations s’intensifient et continuent de toucher plusieurs parties du monde, dont le Québec. Ailleurs, comme en Californie, c’est l’inverse qui survient : la sécheresse favorise la propagation de feux de forêt. À l’aide de simulations, des chercheurs tentent de calculer le débit futur des rivières : plusieurs facteurs sont à considérer. D’un côté, les changements climatiques causés par l’émission de gaz à effet de serre influencent le cycle de l’eau, donc les précipitations. D’un autre côté, des facteurs anthropiques comme l’occupation des sols ont des répercussions directes sur l’infiltration de l’eau dans les sols et sur l’évapotranspiration (par la végétation, lorsque présente) donc, sur la quantité d’eau qui ruisselle jusqu’au cours d’eau.

À ce jour, peu d’études ont été effectuées pour évaluer la sensibilité des outils de modélisation aux changements d’occupation du sol, à grande échelle. Encore moins ont pris en compte de façon cohérente à la fois les changements climatiques et les changements d’occupation du sol. La chercheuse Annie Poulin, titulaire de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur l’impact des changements environnementaux sur les ressources en eau, et son équipe comptent y remédier.

La chaîne de modélisation hydroclimatique

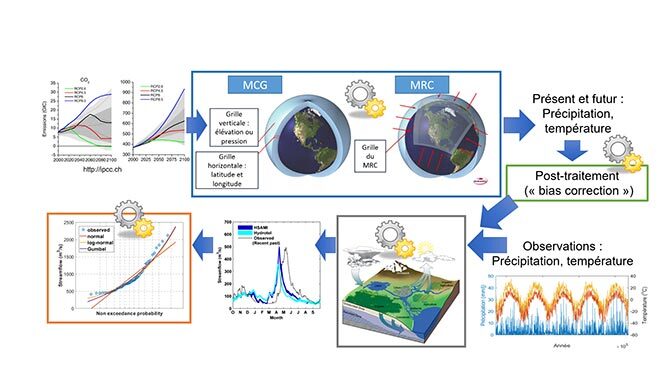

La figure suivante présente la chaîne de modélisation classique utilisée pour évaluer l’impact des changements climatiques sur les ressources en eaux.

Chaîne de modélisation hydroclimatique

À partir de prévisions d’émission de gaz à effet de serre, le climat est modélisé (encadré bleu) afin d’obtenir des données de température et de précipitations futures. Ces données sont ensuite traitées (encadré vert), afin de corriger les biais, puis fournies en entrée à des modèles hydrologiques (encadré gris). Enfin, les résultats obtenus sont traités et analysés sous la forme d’indices statistiques sur les débits en rivière (encadré orange).

Les projections de l’hydrologie des bassins versants sont donc basées sur une approche par scénarios, laquelle comporte des éléments d’incertitude qui se combinent, en cascade, à chaque étape de cette chaîne et se répercutent sur les débits d’eau obtenus.

L’occupation du sol

Annie Poulin, professeure à l’ÉTS et titulaire de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur l’impact des changements environnementaux sur les ressources en eau

L’occupation du sol change dans le temps. Des forêts sont transformées en terres agricoles pour produire de la nourriture, ou encore sont transformées en zones habitées, notamment en raison de l’urbanisation. En contrepartie, des pratiques plus durables pourraient permettre d’inverser cette tendance par la reforestation de certains secteurs, par exemple. Dans quelle mesure et à quelles échelles spatio-temporelles ces changements affecteront-ils l’hydrologie des bassins versants? Les travaux de la Chaire viseront à déterminer la sensibilité des modèles hydrologiques à l’occupation du sol en intégrant cette variable dans la chaîne de modélisation hydroclimatique.

Pour ce faire, le groupe de la professeure Poulin dispose d’une base de données nord-américaine unique de par la richesse et la diversité des informations qu’elle contient et de l’étendue spatiale qu’elle couvre, portant sur 14 425 bassins situés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Vers des simulations plus cohérentes

L’intégration du changement d’occupation du sol au même titre que les changements de climat dans les simulations hydrologiques n’en est qu’à ses tout débuts. Les modèles qui seront développés dans le cadre de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur l’impact des changements environnementaux sur les ressources en eau constitueront un point de départ ouvrant la voie à des études plus élaborées dans ce domaine.